거래소시황

[휴일 단상] 행복했으면 글 같은 거 쓰지 않았을 거야

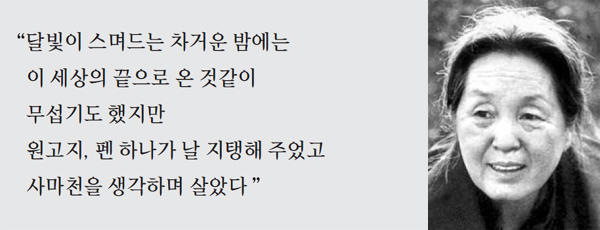

[허연의 책과 지성] 소설가 박경리 (1926~2008년)

"버리고 갈 것만 남아서 참 홀가분하다"

한(恨)과 맞바꾼 한국문학의 대서사시

"무척 쌀쌀맞으시다던데. 질문 조심해야 할 거야"

1990년대 초반 소설가 박경리를 인터뷰하러 갈 때 문단과 언론계 동료들이 해 준 이야기였다.

살짝 걱정이 되기도 했지만 거듭된 인터뷰 요청에 결국 승낙을 하던 선생의 목소리에는 표현하기

힘든 따뜻함이 묻어 있었다.

"그렇게 꼭 와서 나를 만나야겠어요? 그럼 오세요"

나는 강원도 원주행 버스를 타고 가는 내내 한 여인의 삶에 골몰했다.

박경리의 소설은 거대한 항거였다.

한 불운한 시대에 대한, 물신주의에 대한, 남성중심주의에 대한 피맺힌 거사였다. 박경리는

1926년 경남 통영에서 태어난다. 아버지가 조강치처인 어머니를 버리고 다른 여인에게 가버리자

소녀 박경리는 아버지에 대한 불신과 증오를 이른 나이에 배우게 된다. 진주여고를 졸업하고 결혼

을했지만 이번에는 전쟁이 그녀의 생을 할퀴고 지나간다. 서대문형무소로 끌려간 남편은

행방불명이됐고, 세 살짜리 아들마저 죽는다.

전쟁이 끝났을 때 폐허 위에는 당장 끼니를 걱정해야 할 세 명의 여인만이 남는다. 친정어머니

와 어린 딸, 그리고 작가 자신이었다. 그 막막한 상황에서 작가는 칼을 드는 심정으로 펜을 든다.

그것이 작가 박경리의 시작이었다. 강원도 원주시 단구동 742. 노년의 선생은 편안해 보였다.

텃밭에 심은 상추와 고추 이야기, 매일 집을 찾아오는 길고양이 이야기를 했다.

"난 내가 사마천이라고 생각하면서 글을 썼어.

행복했으면 글 같은 거 쓰지 않았을 거야.

그 억장이 무너지는 세월을 한 줄 한 줄 쓰면서 버텼지"

소설가가 된 이후에도 선생의 삶은 순탄치 않았다. 어지러운 세상은 선생과 불화를 일으키기

일쑤였다. 선생이 처음 소설을 들고 문단에 나왔을 때 그에게 가해진 남성들의 폭력은 유치했다.

그들은 박경리의 글보다 곱상하게 생긴 전쟁미망인이 등장했다는 것에 더 관심을 보였다.

이런저런 소문이 돌자 선생은 문단에 발길을 끊어버린다.

1957년 현대문학 신인상을 수상한 작품 '불신시대'는 바로 사회의 폭력에 시달리는

전쟁미망인 이야기다. 어린 아들의 죽음을 놓고 사후세계를 흥정하는 종교인 앞에서

주인공은 위패를 태워버리며 외친다.

"내게는 아직 생명이 남아 있어. 항거할 수 있는 생명이"

문학적 지명도를 얻은 이후에도 생은 순탄치 않았다. 외동딸인 김영애가 당시 유신정권의

공적이었던 시인 김지하와 결혼한 것이다. 1960년대 후반과 1970년대에 이르기까지 선생은

손자를 키우며 사위 옥바라지까지 하는 운명에 처한다.

이 무렵 탄생한 작품이 바로 대하소설 '토지'다. 한이 하도 많아 웬만한 작은 칼이 아닌 큰

칼로 세상을 일도양단하고 싶었던 모양이다. 최 참판 댁 4대에 걸친 가족사와 한 마을의 집단적

운명, 그리고 동아시아 역사가 담긴 대작 '토지'는 그렇게 탄생했다.

세월이 흘러 선생은 2008년 세상을 떠난다. 나는 그때 선생이 모 잡지에 발표했던 시가 떠올랐다.

원주 집에서 내게 들려준 이야기들이 시에 담겨 있었다.

<옛날의 그 집>

다행히 뜰은 넓어서

배추 심고 고추 심고 상추 심고 파 심고

고양이들과 함께 정붙이고 살았다

달빛이 스며드는 차거운 밤에는

이 세상의 끝의 끝으로 온 것 같이 무섭기도 했지만

책상 하나 원고지, 펜 하나가 나를 지탱해 주었고

사마천을 생각하며 살았다

모진 세월 가고

아아 편안하다

늙어서 이리 편안한 것을

버리고 갈 것만 남아서 참 홀가분하다

매일경제 기사입력 : 2018.05.11 15:43:28

무료 전문가 방송

최근 방문 게시판

실시간 베스트글

- 금투세 도입하면 ~ 추천28

- [投資 格言] Look at the forest, not the trees (나무를 보지 말고 숲을 봐라)...@@추천23

- [팩트 追跡] The Silence Of Option Pain (옵션廢人의 沈默)추천21

- [參考 事項] 메이저의 心理를 읽는 法... 外 읽을 거리 (펌)...@@추천18

- 카틀리아입니다. 오늘도 손실없이 마감합니다.추천14

- 주식 시황 입니다.(아침부터 똥 묻어서 다시 올림)추천9

- 오늘밤도 개털?추천8

- 초다리 보세요!추천7

- 끝없는 도전....금!추천7

- 아직도 그라프 보는 인간들은추천7

베스트 댓글

-

이재명이나 문재인부터 자본주의 공부를 하지 않고..공산주의 사상에 물들어 있어서 금투세나 주장하는 것임,,나라를 잘 사는 나라로 만들 생각은 하지 않고 가진자의 것을 빼앗아 분배에만 관심을 가져서,,북한공산당과 같아서,,나라를 혼란에 빠뜨림.대만이나 일본도 금투세 도입했다가 폐지한것을 잘 알고 있어야..국회의원들 세비부터 깎아야,,그런것에는 자기들이 법이나 제도를 만들기 때문에 한통속으로 하지 않음,,나라를 생각해셔,,금투세는 도입하지 말아야 합니다.,..국민들이 잘살고,,국가가 잘 살려면 금투세는 도입되서는 안됨,,부동산세나 상속세를 올리더라도,,,

거래소시황금투세 도입하면 ~

-

진짜 개짜증 나는 년

거래소시황[投資 格言] Look at the forest, not the trees (나무를 보지 말고 숲을 봐라)...@@

-

안녕하세요. 회원님의 글이 에디터 추천글으로 선정되었습니다.좋은 글 써주셔서 감사드리며, 앞으로도 팍스넷과 함께 성공 투자하시길 바랍니다. 감사합니다.

거래소시황금투세 도입하면 ~

-

정말 한국 국민이 불쌍한 것이지요. 저도 지금 주식 정리하느랴 애를 쓰는데 지금 손해본 종목이 많아 본전에 오면 탈출하려 매도 하고 있는 중.좌파 더불당. 죄명이 이들의 생각은 일단 부자들 주머니 털어서 쓸 생각은 하는데. 그돈은 경제가 활성화 되게 해주고 기업들이 잘 되게해 줄 생각은 없고. 하는 짓이 꼭 북한 독재자가 써 먹는 방식. 일단 있는 지주들 때려 잡아서 나눠 가지자는 너무도 한심스러운 짓거리만하고 있는데 자기는 금투세 해당 안되니 상관이 없다하는 한심이들이 너무도 많다는 것. 시장에 돈이 들어 와야 자기들도 돈을 벌지,하락으로 가는데 자기들은 뭐로 돈을 벌어? 너무도 기가찬 사회주의 작자들 25만원 돈 뿌리고 13조 나라적자 만들어 쓸 생각하니나라가 얼마나 지탱하겟음. 좌파들이 점령한 한국. 탈출이 우선

거래소시황금투세 도입하면 ~

-

미친놈아 금투세 내년 부터 시행 하면 10월부터 주식시장 대 폭락 온다!큰 손 형님 장기 투자 모두 판다...

거래소시황금투세 도입해야 주가급등

0/1000 byte